オウンドメディアの成果は流入数やリード数の増加だけではない

オウンドメディアの成果は流入数や、リードの増加だけではありません。リード獲得だけでオウンドメディアを活用すると、本来獲得できる商談や見込み客を取りこぼしてしまう可能性があります。

オウンドメディアを最大限に活用し、商談数の増加に寄与するためには、下記の役割を持たせる必要があります。

- 興味の醸成や課題の認識

- ホットリードの発見

興味の醸成や課題の認識

1つ目の役割は、「興味の醸成や課題の認識」です。BtoB商材の場合、リードタイムも長いこともあり、多くの方は「すぐにサービスの導入」を検討しているわけではありません。

そのため、コンテンツを通じて「自社だから解決できることを理解してもらうこと」や「ユーザーが理解していない課題の認識」をさせ、「サービスを利用する必要があること」を理解してもらう必要があるのです。

多くのオウンドメディアでは、「SEOでセッション数を増加させること」に注力をしていますし、弊社でもSEOコンサルティングを行っております。ただ、オウンドメディアの成果を最大化するには、SEOだけでは足りません。

本来のオウンドメディアは、漠然とした課題を感じているユーザーが、商談までにスムーズな階段を登っていけるような橋渡しの役割も担っているのです。

ホットリードの発見

2つ目の役割は、「ホットリードの発見」です。オウンドメディアでは、ホワイトペーパーなどの資料を設置してリード獲得を目的としているケースが多いでしょう。ただ、リードを大量に獲得しても最終的に商談に繋がらなければ意味がありません。

そのため、リードクオリフィケーション(ホットリードの発見)を行い、商談に検討度の高い顧客を見つけアプローチを行っていかなければいけないのです。

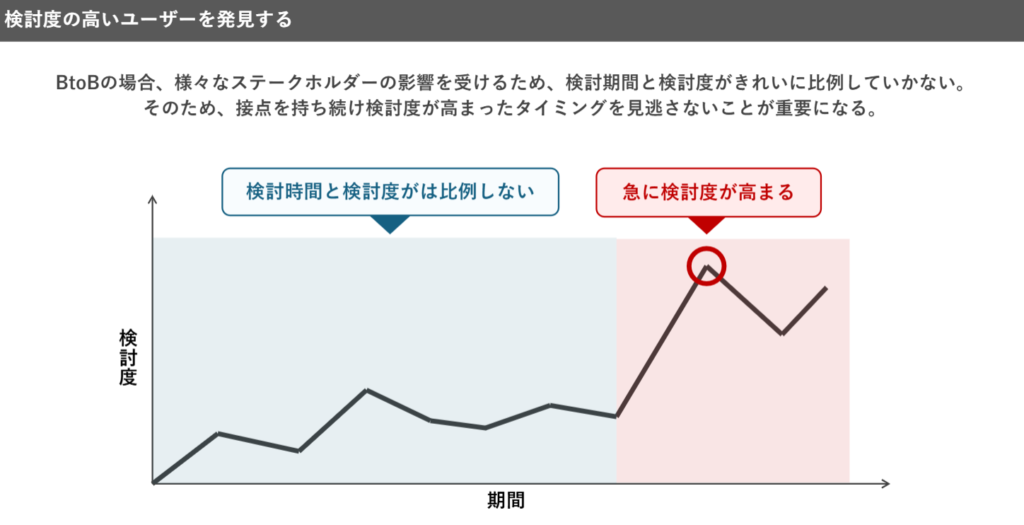

BtoB企業の場合、顧客の検討度が直線的に引けるわけではありません。下記のように、急に検討度が高まりますし、急に検討度が下がることも少なくありません。

商談数を増加させるには、検討度が上がったタイミングですぐにアプローチをする必要があるのです。ただ、多くの場合サービス資料のダウンロードやお問い合わせをいただかなければ、リードの発見を行うことができません。

そこでオウンドメディアが必要になります。ユーザーのカスタマージャーニーに合わせて、コンテンツマップに基づいてコンテンツを作成し、MAツールを組み合わせることで、ユーザーの検討状況を一定把握することができます。

オウンドメディアは、リードを獲得することだけではなく、リード獲得をした後に検討度の高い顧客を発見するスカウターとなることといった役割を担っているのです。

オウンドメディアを活用して商談数を増加するために必要な4つのコンテンツとは

オウンドメディアの成果を最大限に発揮させ、商談数を増加させていくために大きく4つのコンテンツ群に分けて作成をする必要があります。現状オウンドメディアの成果に悩みを抱えている方は、現状の自社オウンドメディアには、下記4つのコンテンツがどれだけあるのかを確認してみましょう。

- 流入コンテンツ(SEO記事)

- 興味醸成/課題特定コンテンツ

- 事例やユースケースコンテンツ

- CVコンテンツ

流入コンテンツ(SEO記事)

1つのコンテンツ群は、「流入コンテンツ(SEO記事)」です。オウンドメディアを取り組んでいる多くの方が実施しているので、イメージが湧きやすいと思います。オウンドメディアの流入チャネルとしては、下記があげられます。

- 一般キーワードのオーガニック流入(SEO)

- 指名検索

- ハウスリストへのメルマガ

- SNS(Xやフェイスブック)

上記の中でも、安定的に毎月セッションを生み出しやすいのが、一般キーワードによりオーガニック流入(SEO対策)となります。そのため、まずは多くのユーザーを集客するためのSEO対策された記事コンテンツを作成していきましょう。

また、SEO対策観点における自社サイトの現状やポテンシャルを図りたいという方は無料SEO分析をお出しさせていただいております。⇒無料SEO分析を依頼する(※メールにて現状の課題や対象のURLをお聞かせください)

興味醸成/課題特定コンテンツ

2つのコンテンツ群は、「興味醸成/課題特定コンテンツ」です。先ほど紹介した通り、オウンドメディアの役割には「興味醸成や課題特定」が挙げられます。

SEO対策などを活用して流入させたユーザーの興味醸成や課題特定をさせるには、SEO記事だけでは足りません。SEO記事は、あくまでもSEOで検索上位表示をさせることが目的になるので、SEOで書きたいことをすべて書けるわけではないのです。

そのため、「興味醸成/課題特定コンテンツ」を作成する必要があります。

興味醸成や課題特定コンテンツは、SEO記事とは異なり「キーワード軸」でコンテンツを作成するのではなく、「顧客の課題や悩み軸」でコンテンツを作成します。

そのために、まずはペルソナ設計やデプスインタビューから顧客の課題を特定し、カスタマージャーニーを設計して、「どのような課題を認識してもらえばいいのか」を「自社のナレッジやサービス特性」から逆算して考えることから始めていきましょう。

「興味醸成/課題特定コンテンツ」はSEO記事と比較して難易度が高く、どのようなコンテンツを作成するか悩んでしまう方も少なくありません。もし、興味があるかたは無料相談会にてお話させていただきます。⇒担当者と無料分析の日程を調整する

事例やユースケースコンテンツ

3つのコンテンツ群は、「事例やユースケースコンテンツ」です。事例やユースケースコンテンツは、比較検討フェーズや比較検討に入る前の顧客に対して非常に有効なコンテンツになります。

顧客に、自社サービスの理解や記憶に残すのであれば、事実や数字だけを提供するだけでは足りません。「スタンフォード大学でマーケティング学教授のJennifer Aakerの研究」によると、ストーリーは事実の羅列で伝えるより「22倍記憶に残りやすくなる」ことがわかっています。

つまり、ストーリーコンテンツとなる事例やユースケースコンテンツのほうが、顧客の脳裏に残すことができるのです。

過去のご支援させていただいた企業でも、事例コンテンツやユースケースコンテンツを大きく増加させたことで、セッション数がそこまで変わらずにCV数や商談数を2倍に増加させることができました。

データからも言えますが、事例コンテンツは細かい機能やサービスの特徴を伝えるよりも、顧客が理解をしやすく興味の醸成を図ることができることがわかりますね。

デジタリフトでは、1本10万円~事例コンテンツの作成を行っております。もしご興味がある方は、ぜひ一度話をさせてください。。⇒担当者との日程を調整する

CVコンテンツ

4つのコンテンツ群は、「CVコンテンツ」です。本章でお伝えする「CVコンテンツ」とは、フォームを通過してリード情報を獲得するためのコンテンツになります。BtoBの場合、主に下記があげられるでしょう。

- ナレッジホワイトペーパー

- チェックシートホワイトペーパー

- 事例集ホワイトペーパー

- サービス資料

- ウェビナー など

ハウスリストにいてMAツールで行動分析をできる状態であれば、検討度を一定把握することは可能ですが、リードインしていない状態では把握することができません。そのため、リード情報を取得することができるコンテンツの作成は必要になってきます。

また、CVコンテンツの種類は、自社のフェーズやハウスリスト数、流入数や顧客ニーズに合わせて優先度をつけて作成することが重要です。闇雲に作成しても、工数や費用だけがかかってCVしないコンテンツとなってしまうので、まずは戦略設計から企画案を複数だしてから、どのコンテンツを作成するのか決定していきましょう。

デジタリフトでは、ホワイトペーパーの企画~制作を1本20万円~行っております。もちろん、貴社分析から企画の洗い出しと作成の優先度もつけさせていただきます。もし、ご興味がある方はぜひ一度お話をさせてください。⇒担当者との日程を調整する

コンテンツ作成後に実施するべきこと

コンテンツは作成して放置してせずに、検証と改善を行っていく必要があります。また、商談数を増加させていくには「MAツールの活用」や「架電体制の構築」も必須になってきます。

本章では、オウンドメディアの効果を最大化するために必要なこと3つを紹介いたします。

ホットリードや商談ベースで検証を行う

1つ目は、「ホットリードや商談ベースで検証を行う」ことです。多くのオウンドメディアでは、セッション数やリード数でしか検証を行っていないことが多いですが、オウンドメディアの役割はセッション数やリード獲得だけではありません。

そのため、「どれだけ商談に近いホットリードを獲得/発見できたか」「実際に商談数は増えているのか」を検証する必要があります。

まずは、検証を行うために「ホットリード」の定義を行いましょう。複雑なものにすると判別が難しくなりますし、MAツールがないと検証ができないので、初期段階は簡易的なものを設定していきます。

例えば、ホットリードの定義として下記があげられます。

■フォームの項目や情報で判断

フォーム上で「導入時期」や「現状の課題」をお聞きすることで、顧客の状況を一定理解することができます。たとえば、導入時期という項目で、下記の4つを設定しているとします。

- 検討はしておらず情報収集段階

- 今すぐ検討している

- 3ヶ月以内に検討している

- 6ヶ月以内に検討している

上記のようなフォーム項目の場合、「検討はしておらず情報収集段階」以外の少しでも検討の意思がある方をホットリードと定義するとよいでしょう。ホットリードの置き方は会社や商材によっても変わるので、ぜひ検証しながら試してみてください。

■コンテンツの種類で判断

カスタマージャーニーとコンテンツマップを作成してから、CVコンテンツを作成することで、検討フェーズに近いコンテンツを定義することができます。たとえば、下記になります。

- サービス資料

- 導入事例のホワイトペーパー

- 無料トライアル など

コンテンツ軸で判断をすることで、簡単にホットリード数を定義しやすいのでぜひ試してみてください。

また、上記のホットリードの定義から実際にどのくらい商談がでているのかも検証しましょう。どのような条件が整っていれば、商談しやすいのかを明確にできますし、新たなコンテンツ案のきっかけにもなります。

他にも、商談数ベースで検証をすれば、ホットリードの定義があっているかどうかも見ることができます。オウンドメディアの検証となると、多くの場合セッション数やリード数の観点のみで検証を行いますが、実は最終的な成果から逆算をしてオウンドメディアの成果を検証していくことが重要になるのです。

MAツールの活用

2つ目は、「MAツールの活用」です。リードインしているハウスリストがどの記事コンテンツを見ているのかを検証するには、MAツールが必要になります。MAツールがないと、フォーム通過しない限りユーザー行動が見えず、検討度が把握できないので、ホットリードの発見が難しくなります。

ただ、MAツールは一定の費用がかかってしまいます。ハウスリストが数千件あったり、月間数百件のリードを獲得できるような状態になってから導入でも問題はありません。

ハウスリストが10000件ほどたまってきたら、新規獲得だけではなく、ハウスリストからのホットリード発見から商談化のほうが圧倒的に成果が近くコストパフォーマンスもよいです。そのため、自社フェーズに合わせて導入を検討していきましょう。

また、MAツールの導入を行うと、ユーザー行動からホットリードの発見をしやすくなりますし、ホットリード化したタイミングで通知されるような設定も組むことができるので、検討度が高いうちにアプローチをすることが可能になります。

現状ハウスリストも一定数あり、商談化させるためにオウンドメディアを活用したいという方は、ぜひ無料相談を活用ください。デジタリフトでは、一般的なSEO会社とは異なり、SEO軸だけではなく商談化させるためのオウンドメディア戦略や運用もサポートさせていただいております。⇒担当者と無料相談の日程を調整する

架電体制の構築

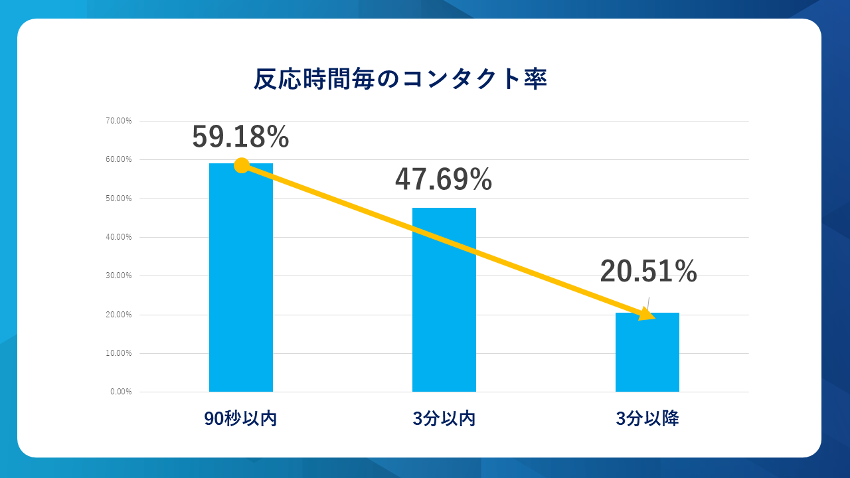

3つ目は、「架電体制の構築」です。オウンドメディアを活用してホットリードの発見しても、アプローチをしなければ商談化させることは難しくなります。「鉄は熱いうちに打て」というように、リード発生してから90秒以内にコールアプローチをしないとコンタクト率が大きく下がってしまうのです。

※コンタクト率とは、架電数に対して顧客を繋がった率

画像引用:InsideSalesPlus インサイドセールスプラス ナレッジ

BtoBの顧客は、ホットなうちにアプローチをしないとすぐに検討度が下がってしまいます。また、コールドになるスピードも非常に速いのです。そのため、商談数を増加させていくためにも、すぐにアプローチをすることができる架電体制を整えておく必要があります。

オウンドメディアを活用してリード~商談数を増加させたい方は、まず無料分析からご依頼を

本記事で紹介したように、オウンドメディアの役割はセッション数やリード数の増加だけではありません。商談数を増加させるためのツールとしても活用することができるのです。オウンドメディアとなるとSEOのみ支援している会社に相談をすることが一般的だと思います。

ただ、BtoBオウンドメディアで成果を出していく際には、SEOだけでは足りません。

デジタリフトでは、自社マーケティングでもオウンドメディアを活用していることから、BtoB領域のオウンドメディアを得意としており、SEOだけではなく商談化させるためのご支援をさせていただいております。

もし、オウンドメディアを活用してリード獲得~商談数を増加させたいといった課題をお持ちの企業様は、ぜひ一度無料分析や無料相談をご活用ください。

- 無料分析をご希望の方はこちら⇒無料SEO分析を依頼する(※メールにて現状の課題や対象のURLをお聞かせください)

- 無料相談をご希望の方はこちら⇒担当者との日程を調整する(SEO以外のご相談ももちろん可能です)